この記事は メドレー夏のブログリレー 2025 6 日目の記事です。

はじめに

こんにちは、医療プラットフォーム本部データ戦略グループの安東です。 データ戦略グループでは、データ基盤の構築から可視化、分析、ダッシュボード作成まで担い、データ活用を促進することで事業成長と医療ヘルスケアの未来に貢献することをミッションにしています。 そのため、日々データを扱う業務をしているのですが、最近チームでこんな議論がありました。

「AI を用いてデータ分析する際にテーブルのメタデータだけでなく、ビジネスロジックや過去の分析知見、議論の文脈まで理解させることが大切だよね。」

皆さんのデータアナリスト組織でも、AI を活用したデータ分析で同じような課題を感じることはないでしょうか。 当社もデータ分析の生産性を高めるため、Cursor や ClaudeCode といった AI ツールを積極的に活用しています。

その過程で、データアナリストに新たな価値提供の機会が広がっていると感じており、その鍵となるのが「 context engineering 」と考えています。

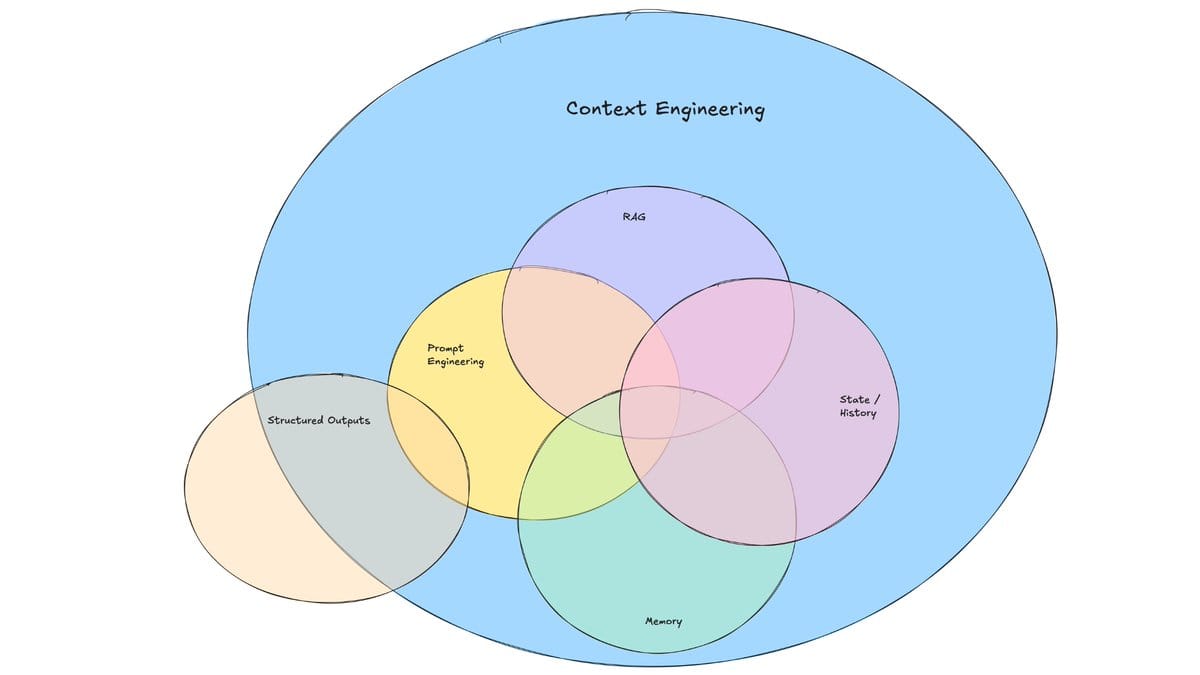

context engineering とは、 AI がタスクを達成できるように、適切な知識・ツール・求める出力形式を提供することです。(参考:The rise of “context engineering”)

今回は、「Analytics Knowledge as Code」という形で、分析における context engineering の取り組みについてお話しします。 なお、Analytics Knowledge as Code の考えは、AWS Summit で紹介されていた「AI Agent 時代のソフトウェア開発の型 〜 Everything as Code で叡智を伝える 〜」の内容を参考にしています。

AI によって変わる分析の風景

生成 AI の登場で、SQL の記述、前処理、集計、可視化といったデータ分析作業の多くが効率化できるようになりました。

では、すべての分析業務が AI に置き換えられるでしょうか?

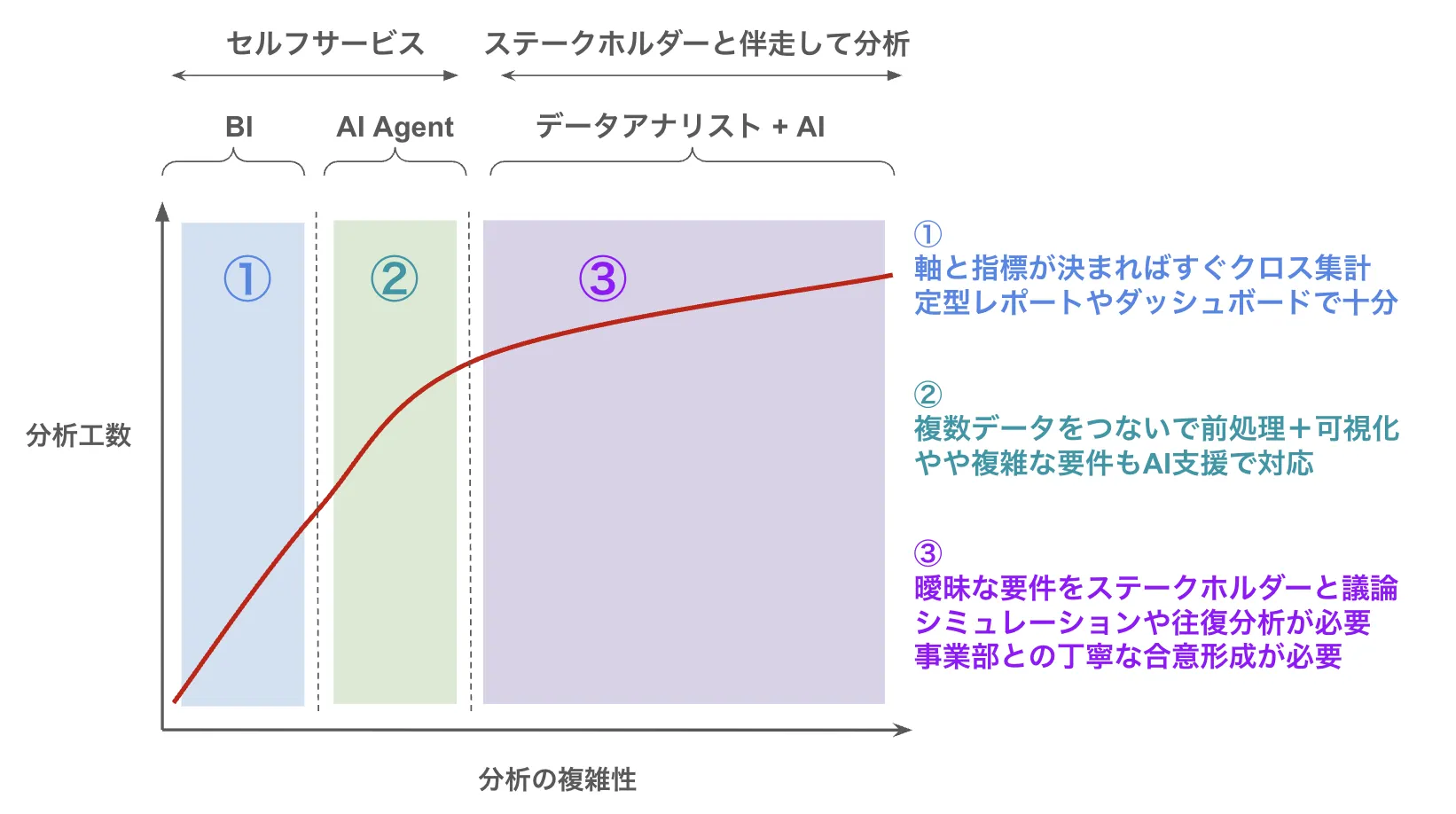

少なくとも現時点では、分析業務にはグラデーションがあり、AI に置き換え可能な領域とそうでない領域に分かれると思います。

下図のように、分析要求の複雑性によって、データ分析における AI と人間の役割が分かれてきています。

単純なデータ抽出やレポート作成は、BI ツールによるセルフサービスで十分です。やや複雑な要件も、AI Agent で対応できつつあります。

しかし、複雑性の高い分析ではステークホルダーと議論しながら曖昧な要件を明確にし、分析の定義、解決する問いのディスカッションを通じて、意思決定を支援することが求められます。

事業部と認識を揃えつつ、丁寧な合意形成も欠かせません。

この領域のデータアナリストには、課題を主体的に定義し、その内容に即した最適な分析アプローチを設計する力が、核心的な価値として求められるようになってきています。

データ分析は過去・現在のコンテキストが重要

ここで重要なのは、企業での分析は一度きりの独立したタスクではないということです。過去の分析結果や現在の議論状況に依存する性質を持っています。

例えば、解約率の分析を行う際には、単に数値の変化を見るだけでは不十分です。

過去の解約要因、顧客セグメントの特性、競合サービスの動向、外部環境の変化といったコンテキストがあってこそ、意味のある洞察が得られます。

一例ですが、メドレーのような医療ヘルスケア領域では、以下のような特殊な文脈が重要になるケースもあります:

- 診療報酬改定: 制度変更が事業指標に与える影響

- 季節性: 疾病の流行期や健康診断シーズンなど医療特有のパターン

- 規制環境: 関連省庁のガイドラインの変更等

- 業界慣習: 医療における事業者の意思決定プロセスの変化

こうした蓄積された文脈(コンテキスト)があってこそ、質の高い分析が可能になります 。

しかし、モデルは自動的に賢くなっていく一方で、このコンテキストの整備は人間に委ねられています。

リソースは有限なので、求められる品質やビジネス要件を満たして期日までに意思決定を行うためには、AI が効率的に活用できるよう適切なコンテキストを整備することが不可欠です。

Analytics Knowledge as Code:なぜ今、この考え方が重要なのか

そのため、分析ナレッジを「コード化」する Analytics Knowledge as Code の取り組みを始めています。その背景には 3 つの課題があります。

1. 分析による意思決定過程のナレッジ共有の課題

多くの分析組織では、事業部に専属のデータアナリストが配置される体制を取っているケースが多いと思います。 この体制では、各事業のデータ構造の知識や成り立ち、過去の分析インサイトが、一人のデータアナリストに集中しがちです。 当社でもデータ分析チーム全体として、共通知見を蓄積することに課題があります。

2. AI には人間向けドキュメントだけでは不十分

社内 Wiki や分析ドキュメントは人間が読むことを前提としていますが、AI が効率的に参照・活用するには構造化された情報が必要です。 特に重要なのは、コンテキストエンジニアリングにおいて、AI に広範囲を探索させるよりも、探索させる空間を狭くして、その空間内の情報の質を高めるアプローチの方がより期待に沿った応答を返してくれるという点です。 そのため、データ分析における AI が参照するナレッジは共通化して、品質の高い状態を管理する価値が高いと考えています。

3. 再利用性と保守性の担保

ナレッジは日々更新されていくため、継続的に更新し、信頼できる状態を担保する必要があります。 ソフトウェア開発のように、バージョン管理、レビュープロセス、継続的な改善 を分析ナレッジにも適用することで、組織全体の分析品質を向上させることが必要になります。

コンテキストを「コード」として管理する手法

Analytics Knowledge as Code は、データ分析における知識やノウハウを、ソフトウェア開発のコードと同様に管理・共有する考えです。

管理する方法として、GitHub リポジトリを活用したナレッジ管理により、以下の要素を実現します。

データカタログやプロンプトエンジニアリングでは難しい領域をカバーします。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 分析ナレッジの保守 | 分析結果のテンプレート化による標準化、バージョン管理による変更履歴の追跡 |

| ビジネスロジックの反映 | 対象の分析がどのようなビジネスモデル、ロジックなのか理解させる |

| お手本 SQL や分析手法の例示 | AI にゼロから判断させずに、参考になる SQL や分析パターンを参照させる |

| 過去分析の知識 | 過去の分析議論過程や意思決定の内容を参照させる |

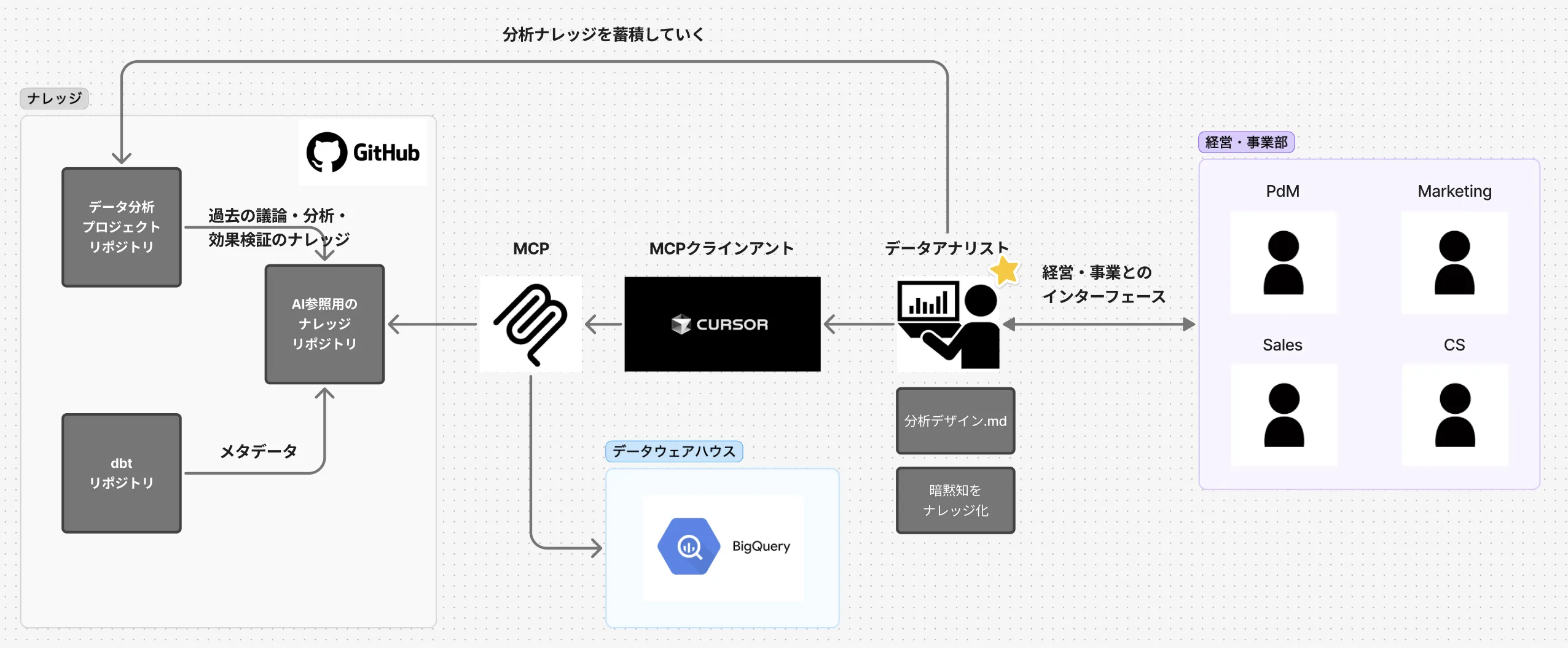

Analytics Knowledge as Code のイメージ:GitHub リポジトリに分析ナレッジ蓄積

私たちは分析プロジェクトごとに、上図のような構成で、ナレッジを GitHub リポジトリで管理する取り組みを始めています。

これにより次回の分析では、過去のナレッジをベースに、条件の検討や定義のズレによるコミュニケーションエラーを減らすことができています。

今後、メンバーに変更があった際にも、過去の分析上の判断根拠を理解した上で分析に取り組めるようになることを目指しています。

MCP を活用したコンテキスト補完

ナレッジリポジトリと MCP を組み合わせることで、AI が分析時に過去の知見を参照できるようにしています。

この取り組みにおいて重要なのは、「人間が決めて、AI が分析を実行する」という以下のような役割分担です

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 問題定義 | データアナリストがステークホルダーと協力して課題を明確化 |

| 分析実行 | AI が SQL 生成、前処理、基本統計の処理、可視化といった分析ワークフローの実施 |

| 結果解釈 | データアナリストが主導し、AI が集計結果から解釈を支援 |

| 意思決定 | 最終的な判断は必ず人間が行う |

このような役割分担を実現するために、AI が効率的に動作するための意思決定過程の言語化と構造化された文脈の共有が不可欠になります。

そのため、私たちは以下の要素も体系的に管理することを目指しています:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ドメイン知識 | 医療業界特有の制約や業界慣習 |

| ステークホルダー情報 | 各事業部のビジネス戦略、ロードマップ、意思決定軸 |

| 過去のプロジェクトの意思決定履歴 | 会議の議事録や議論の文脈 |

| データ定義と品質ルール | テーブル構造やデータの具体的な使い方 |

これにより、データアナリストが持つドメイン知識を組織の資産として活用し、より質の高い分析を効率的に行えるようになることを想定しています。

AI とデータアナリストの役割分担

AI はデータ集計やクロス集計といった処理を得意とし、膨大な情報を効率的に整理することができます。

一方で、「何を解くべきか」という問いを立てたり、仮説検証の結果をどう意思決定につなげるかといった部分は、人間だからこそ担える役割です。

単純な集計や事象確認は AI に任せることでスピードと効率を得られますが、複雑なテーマでは過去の分析や議論、外部環境を踏まえて設計し、ステークホルダーと議論しながら最適な進め方を探る必要があります。

ときには分析にかけるコストと成果を比較し、データ分析以外の手段を選ぶ判断も求められます。

つまり、AI は「効率的に分析を実行する力」、データアナリストは「問いを設定し意思決定へ橋渡しする力」を発揮することで、それぞれが補い合いながら最大の価値を生み出していくと考えます。

AI × 人間のベストな協働を目指して

Analytics Knowledge as Code は、こうした新時代のデータアナリストに求められる能力を組織レベルで実現するための取り組みです。

LLM のモデルは今後も性能が向上していきますが、コンテキストの整備は組織が担う必要があります。

AI エディタや GitHub Copilot などのツールにより、従来はエンジニアの専門領域だったコードやリポジトリの管理の障壁は大幅に下がっていると感じています。

「なぜそれが必要なのか」「どう組織の価値に繋がるのか」 を理解し、積極的に取り組む姿勢があれば、どのようなデータ分析組織でも始められると思います。

AI が正しく・早くデータ分析を遂行するための context engineering の整備が、これからのデータ組織に求められる役割の一つと言えるでしょう。

メドレーでは今後も、医療・ヘルスケア領域における課題解決に向けて、こうした AI × データ分析の発展に取り組んでいきます。

同じような取り組みを検討されている組織の方々と、ぜひ知見を共有できればと思います。

We’re hiring!

メドレーの医療プラットフォーム本部のデータ戦略グループでは、AI 時代の新しいデータ分析にチャレンジしたいデータアナリスト・データエンジニアを募集しています。Analytics Knowledge as Code の実践や、医療ヘルスケア領域でのデータ活用にご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお声がけください!

参考

Medley Summer Tech Blog Relay 7 日目は、人材プラットフォーム本部の山邉さんの記事です!