はじめに

こんにちは! 医療プラットフォーム本部 プラットフォーム開発室 SRE グループの山田です。 医療機関向け SaaS である CLINICS の安定稼働とシステム信頼性の向上に取り組んでいます。

メドレーは 7 月 11 日、12 日にTOC 有明(東京都江東区)で開催された SRE NEXT 2025 に LOGO Sponsor として協賛しました! SRE NEXT は、信頼性に関するプラクティスに深い関心を持つエンジニアのためのカンファレンスです。 医療プラットフォーム本部 SRE グループは発足して間もないため、他社のさまざまな挑戦や SRE プラクティスを学ぶべく、私を含め数名のエンジニアが参加し、たくさんの方々と交流させていただきました。 本レポートでは、SRE NEXT 2025 の会場や企業ブースの様子、そして発表の内容についてご紹介します。

会場の様子

SRE NEXT 2025 は、オンラインとオフラインのハイブリッド形式で開催されました。 50 を超える企業の協賛のもと、740 名もの SRE エンジニアが現地に参加しました。

広々とした会場

広々とした会場

企業ブースも多数出展しており、SRE にまつわるアンケートや SRE プラクティスの紹介など非常に面白かったです。

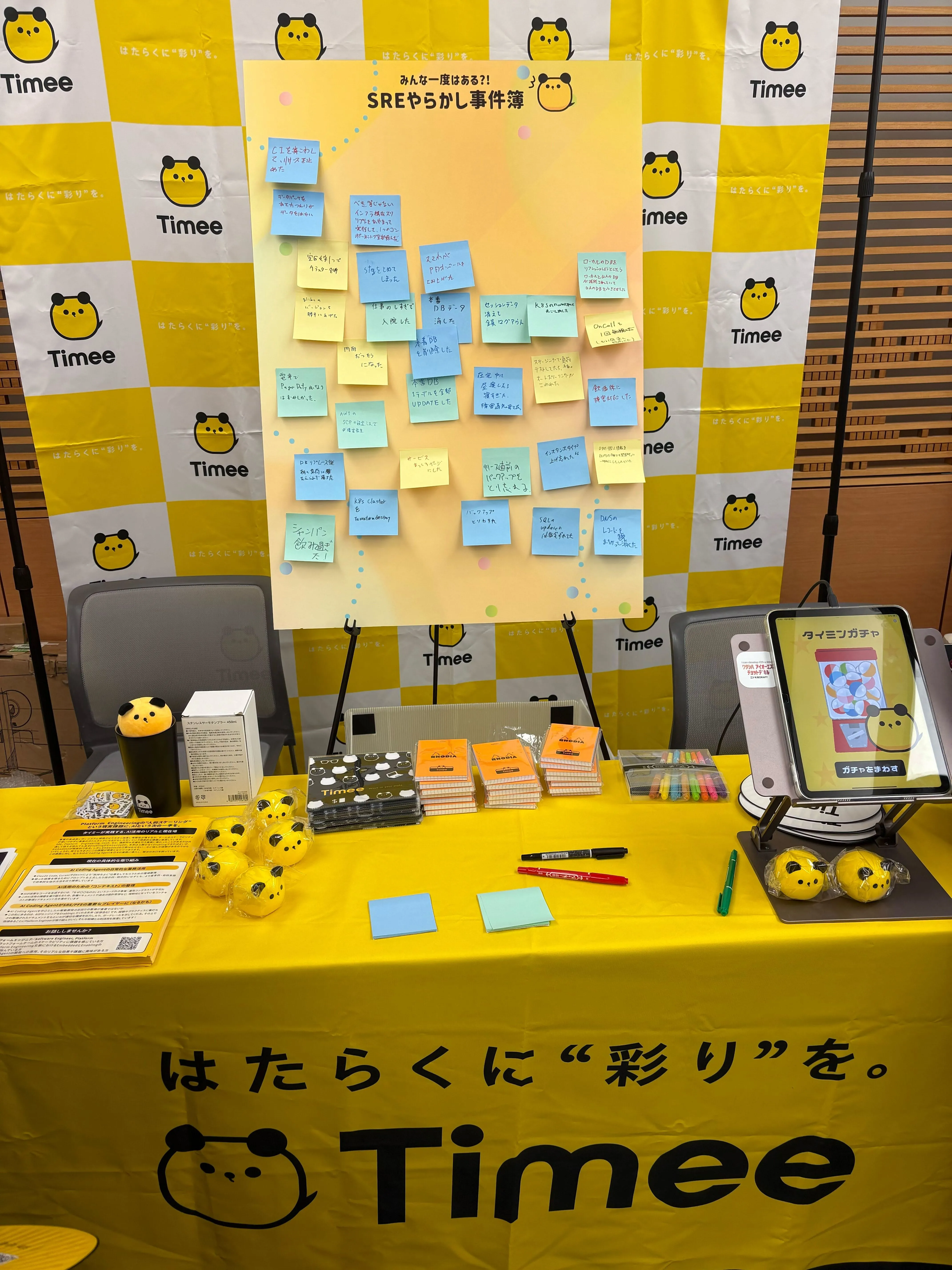

株式会社タイミー様のブースにお邪魔させていただきました

株式会社タイミー様のブースにお邪魔させていただきました

2 日目の最後には懇親会も催され、様々な SRE エンジニアの方と交流することができました。

懇親会の様子

懇親会の様子

発表の様子

どのセッションも大変興味深かったのですが、特に印象深かった下記のセッションについてご紹介します。

- Day1: SRE 不在の開発チームが障害対応と 向き合った 100 日間

- Day2: 伴走から自律へ:形式知へと導く SRE イネーブリングによる、プロダクトチームの信頼性オーナーシップ向上

- Day2: Four Keys から始める信頼性の改善

SRE 不在の開発チームが障害対応と 向き合った 100 日間 (Loglass 勝丸真さん)

引用元: speakerdeck.com

カスタマーサクセスチームからのフィードバックをきっかけに、インシデント対応の改善に取り組んだ際の課題と、その解決策が紹介されました。

開発チームが障害対応に直面する中で、エンジニアによって対応品質にばらつきがあり、カスタマーサクセスチームから「障害対応がスムーズに進まない」「全体の体制や連絡手段が曖昧」といったフィードバックを受けるという課題があったとのことです。特に、あるエンジニアは単純な修正作業のみを行う一方で、別のエンジニアは影響範囲の特定やカスタマーサクセスへの回避策伝達まで含めた包括的な対応を実施するなど、対応者によって大きな差が生じていました。

そこで、専任のインシデントコマンダーチームを編成し、全エンジニアによるローテーション制から専門化による品質向上を図るアプローチへ切り替えたことが説明されました。また、障害対応フローの明確化とシンプル化、インシデントレベルの再定義、外部ツール「Warroom」の導入による自動記録・AI 要約機能の活用についても具体的な手法が紹介されました。 さらに、プロジェクトの推進においてはプロセス整備だけでなく、ビジネスチームやプロダクトチームとの継続的な対話を重視し、「なぜこの変更が必要なのか」という背景を丁寧に共有することで組織全体の理解を深め、技術的なベストプラクティスとビジネス要求のギャップを埋めていく文化づくりの重要性も解説されていました。

所感

このセッションで特に印象的だったのは、教科書的なベストプラクティスをそのまま適用するのではなく、現場の実情に合わせて大胆な割り切りを行っていた点です。中でも、「全エンジニアがインシデントコマンダーになる」という理想を一旦捨て、あえて属人化を許容して専門チームを作るという判断は、実践が進んでいるからこその現実的な選択だと感じました。

CLINICS SRE でも、理想的なインシデント対応体制を構築しようとする際に、全エンジニアのスキルレベルやモチベーションのばらつきという現実的な課題に直面することがあります。この発表から学んだのは、完璧な体制を目指すよりも、まずは実効性のある仕組みを作り上げることの重要性です。専門チームによる安定した対応基盤があってこそ、その後の全体的なスキル向上や体制の民主化が可能になるのだと理解しました。

また、プロセス整備だけでは解決できない人間関係や組織文化の課題に対し、継続的な対話を通じて理解を深めていく姿勢も非常に参考になりました。CLINICS でも、開発チームや事業部との間で、障害対応時の連携や認識に齟齬が生じることは少なくありません。この発表から学んだ対話を重ねることが重要であるという点は、今後の SRE の取り組みに活かしていきたいと思います。

現場の泥臭い課題に真摯に向き合い、組織として解決策を模索する姿勢は、同じような課題に取り組む SRE チームにとって大きな学びとなる発表でした。

伴走から自律へ:形式知へと導く SRE イネーブリングによる、プロダクトチームの信頼性オーナーシップ向上 (ビズリーチ 佐々木康徳さん)

引用元: speakerdeck.com

このセッションでは、WAF 運用をプロダクトチームへイネーブリングするにあたり、SECI モデルに基づいて実践された事例が紹介されました。

具体的には、共同化、表出化、連結化、内面化の 4 つのプロセスを通じて、SRE が持つ暗黙知を段階的にプロダクトチームに移転し、チームのオーナーシップを醸成する具体的な方法が示されました。

この取り組みにより、WAF 運用をプロダクトチームへ移管できただけでなく、プロダクト開発チームのオーナーシップ向上やコミュニケーションの効率化といった効果も得られたと説明されていました。

所感

このセッションで、SECI モデルという概念を初めて知りました。 私自身、暗黙知から他者への暗黙知のプロセスを飛ばしていきなりドキュメント化(表出化)から始めたり、連結化まで進めずに終わってしまったりと、SECI モデルの観点から見ると不完全な取り組みでイネーブリングに失敗した経験があります。そのため、今回の発表は非常に納得感があり、共感を深く覚えました。

今後、CLINICS SRE でも SECI モデルを意識した開発チームへのイネーブリングを進めていきたいと考えています。

Four Keys から始める信頼性の改善 (DMM 尾崎耕太さん)

引用元: speakerdeck.com

このセッションは、Four Keys (チーム生産性を可視化することを目的とした指標のこと) を軸に DevOps 文化を作り、その結果としてユーザにとって魅力的で信頼されるプロダクトを提供することを目指す戦略を取ることで、信頼性の改善を進めたという事例と導入効果について紹介されました。

信頼性指標である SLI/SLO やエラーバジェットは、機能開発チームにとって理解しにくく、日々の開発サイクルに組み込みにくいという課題がありました。そこで、より開発プロセスに近く、チームがオーナーシップを持ちやすい Four Keys を採用。これを軸に DevOps 文化を醸成することで、段階的に信頼性を獲得するというアプローチをとったと説明されています。

その結果、Four Keys の数値が改善しただけでなく、プロダクト開発チームが自律的に変化に取り組むようになったという大きな効果があったと紹介されていました。

所感

最も印象的だったのは、「指標の改善が目的ではなく、その先の状態が目標」という考え方です。指標を取るのは気づきを得て、アクションに繋げるためのものであるため、「指標を改善すること」にこだわりすぎない方が良いという話には深く共感できました。数値の向上に注力するあまり、なぜその指標を見ているのかという根本的な目的を見失ってしまうことは、実際の現場でもよく起こりがちな問題です。

CLINICS でも SLO 運用を行っていますが、この考え方は非常に参考になりました。SLO の数値を改善することに集中してしまい、そもそもなぜ SLO を設定しているのか、SLO 運用を通じて何を実現したいのかという本質的な目的を見失わないよう気をつけたいと思います。 SLO 運用をした先に SRE チームが何を目指しているのか、サービスの信頼性向上によってどのような価値をユーザーや事業に提供したいのかという意識を、開発チームにもさらに伝えられるようにしたいと感じました。

また、開発チームがオーナーシップを持って変化に取り組んでいることが重要という点も非常に納得できました。具体的な成果よりも、開発チーム自身が主体的に改善活動を推進していることの方が本質的な価値があるという考え方は、持続可能な改善文化を構築する上で欠かせない要素だと思います。

実践面で特に参考になったのは、単純に Four Keys を導入するのではなく、プロダクト開発チームと対話してアクションに繋げられるように Keys を詳細化している点です。開発者が「なぜ悪化したのか」「どの活動が効果的だったのか」を理解できるよう工夫している取り組みは、実際の現場での指標活用を考える上で非常に実用的なアプローチだと感じました。

さいごに

他社のさまざまな挑戦や SRE プラクティスを学べただけでなく、たくさんの方々と交流することができて刺激的な 2 日間でした。

来年も 7 月 10 日、11 日にTOC 有明 での開催を予定しているそうです。 メドレーは今後も SRE NEXT だけでなく、他の技術イベントやコミュニティの発展を積極的に支援し、参加、貢献していきます。

運営スタッフの皆さん、登壇者の皆さん、一緒に盛り上がった参加者の皆さん、本当にありがとうございました!

メドレーではエンジニアを積極採用中です!

エンジニアを積極採用中です

エンジニアを積極採用中です

メドレーでは、「医療ヘルスケアの未来」を共に創っていく SRE エンジニアを積極的に採用しています。 興味を持たれた方は、以下のリンクより、ぜひカジュアル面談の応募をお願いします。

募集の一覧 https://www.medley.jp/jobs/

※カジュアル面談ご希望の際は、<その他> にてその旨をご記載ください